7.7 Datenbanken und Datenbanksysteme

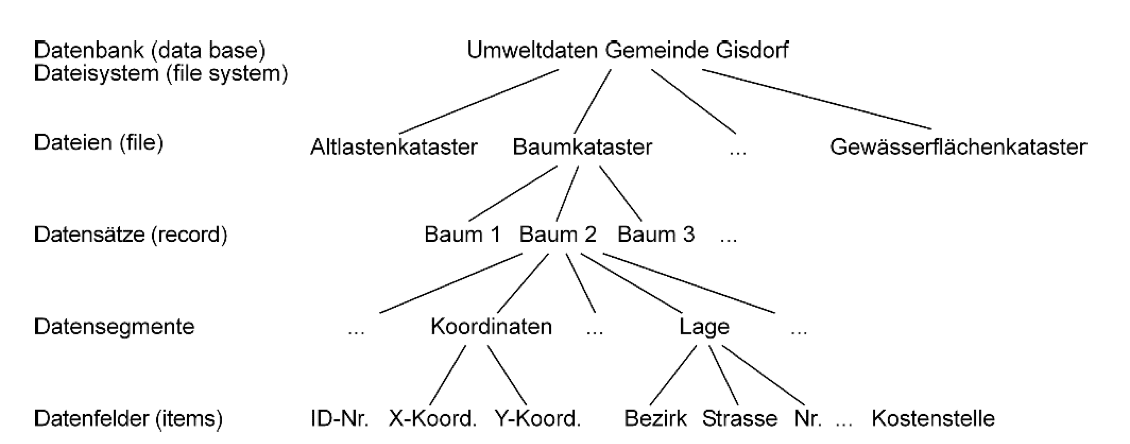

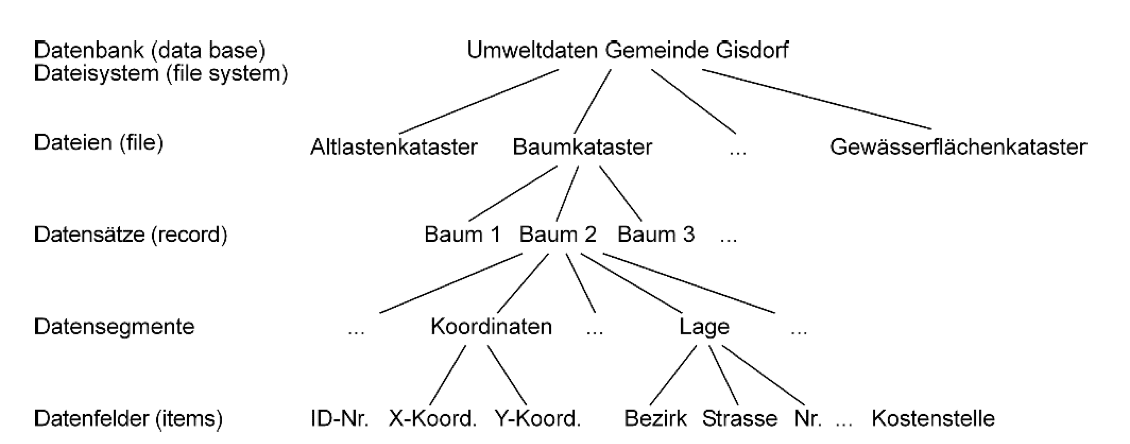

Geeignete Konventionen zur Benennung und Ablage von Dateien sind bereits ein wichtiger Baustein für eine effiziente Datenorganisation. Arbeiten Sie jedoch mit besonders vielen Dateien oder haben Sie besondere Anforderungen an die Strukturierung Ihrer Daten, insb. hinsichtlich der Durchsuchbarkeit, kann die Verwendung von Datenbanksystemen hilfreich sein. Hierbei werden nicht nur die Dateien selbst sinnvoll strukturiert, sondern in einer Datenbank verzeichnet und mit Metadaten (siehe Kapitel 4) versehen. Die Metadaten ermöglichen dabei gezielte Filter- und Suchfunktionen. So könnten bspw. in einer Bilddatenbank schnell und komfortabel alle Bilder angezeigt werden, die von einer bestimmten Agentur an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gemacht wurden. In Abbildung 7.4 werden die Grundbegriffe der Datenorganisation und ihre hierarchische Beziehung zueinander noch einmal veranschaulicht.

Abb. 7.4: Grundbegriffe der Datenorganisation, Quelle: De Lange 2006, S. 328

Auf der untersten Ebene der Datenorganisation befinden sich Datenfelder. Diese enthalten Attributwerte, nach denen sie logisch zusammengehörend Datensegmenten (Datengruppen) zugeordnet werden können. Mehrere Datensegmente bauen einen Datensatz auf. Logisch

zusammengehörende Datensätze bilden dann eine Datei, während zusammengehörige Dateien Dateisysteme bzw. Datenbanken bilden.

Datenbanken reichen für viele Anforderungen der Nutzer allerdings nicht zur Datenorganisation aus; z. B. müssen einige Daten mehrfach an verschiedenen Orten gespeichert werden, um sie für unterschiedliche Anwendungen nutzen zu können. Zudem kann Datenschutz

über die Vergabe von Zugriffsrechten nur schwer gewährleistet werden. Daher werden Datenbanksysteme benötigt.

„Ein Datenbanksystem (DBS) besteht aus dem Datenbankverwaltungssystem oder Datenbankmanagementsystem (DBMS) und mehreren Datenbanken (DB, auch Datenbasen)“ (De Lange 2006: 332). Doch was sind Datenbanken und Datenbankmanagementsysteme? Eine Datenbank

besteht aus „mehreren, untereinander verknüpften Daten“ (Herrmann 2018: 5), womit sie eine Datensammlung ist, deren Daten „in einer logischen Beziehung stehen“ (Herrmann 2018: 5). Die Datenbank wird vom Datenbankmanagementsystem verwaltet; letzteres

ist also eine Software.

Somit bieten Datenbanksysteme den Nutzern effizienten und gebündelten Zugang auf Daten und sollen die folgenden Anforderungen erfüllen (De Lange, 2006, S. 333):

- Auswertbarkeit der Daten nach beliebigen Merkmalen

- Einfache Abfragemöglichkeiten und Auswertung, schnelle Bereitstellung der Daten

- Zuweisung verschiedener Nutzungsrechte an die einzelnen Benutzer

- Daten und Anwenderprogramme sind unabhängig voneinander, sodass der Anwender nur die logischen Datenstrukturen kennen muss, während das DBS die organisatorische Verwaltung übernimmt

- Keine Datendopplung und Datenintegrität

- Datensicherheit bei Hardwareausfällen und Fehlern der Anwenderprogramme

- Datenschutz gegen unbefugten Zugriff

- Flexibilität hinsichtlich neuer Anforderungen

- Zulassung von Mehrbenutzerzugriffen

- Einhaltung einheitlicher Standards

Zu den geläufigsten Datenbankmanagementsystem gehören unter anderen Oracle, MySQL, Microsoft Access und SAP HANA.