9.3 Datenschutz

Bei der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe von Forschungsdaten mit Personenbezug sind Datenschutzrechte beachten. Wenn Sie als Wissenschaftler*in an einer hessischen Hochschule mit entsprechenden Daten arbeiten, empfiehlt es sich die Grundzüge

insbesondere der folgenden Gesetzestexte zu kennen:

- Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DS-GVO)

- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

- Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)

Im folgenden Video werden die für die wissenschaftliche Forschung besonders relevanten Gesetze zum Datenschutz kurz vorgestellt und ihre Beziehung zueinander erläutert:

Quelle: "Datenschutz in der Forschung", Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, MLS Legal

Daten ohne Personenbezug bzw. anonymisierte Informationen fallen dagegen nicht unter das Datenschutzrecht und können grundsätzlich unter Berücksichtigung sonstiger Rechte (z. B. Urheberrechte) frei verarbeitet werden.

Worin genau sich Daten mit Personenbezug von anderen (anonymen) Forschungsdaten unterscheiden, wird im folgenden Abschnitt noch genau erklärt. Im Zweifelsfall sollten Sie zur Vermeidung von Haftungsrisiken von einem Personenbezug ausgehen.

9.3.1 Personenbezogene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Abs. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lebende Person beziehen. Beispiele für personenbezogene Forschungsdaten sind z. B. Umfragedaten in den Sozialwissenschaften

oder Gesundheitsdaten in der medizinischen Forschung.

Als identifizierbar wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt mittels Zuordnung identifiziert werden kann:

- insbesondere zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online‐Kennung oder

- zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

In der Rechtsprechung sind zuletzt insbesondere folgende Fälle entschieden worden:

|

Beispiele

- Bildnisse, Film- und Tonaufnahmen, wenn ein Personenbezug besteht

- IP‐Adressen

- schriftliche Antworten eines Prüflings in einer berufsbezogenen Prüfung

- Anmerkungen der Prüfenden zur Bewertung dieser Antworten

|

Bei der Prüfung, ob eine Person identifizierbar ist, sind nach der DSGVO alle Mittel zu berücksichtigen, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person unter normalen Umständen (hinsichtlich Kosten‐ und Zeitaufwand) wahrscheinlich genutzt werden, um die Person zu identifizieren (Erwägungsgrund 26 DSGVO).

Quelle: "Datenschutz

in der Forschung", Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, MLS Legal

Darüber hinaus gibt es in der Rechtsprechung Datenkategorien, die als besonders sensibel angesehen werden. Hierzu zählen bspw. Daten über den Gesundheitszustand einer Person, deren sexuelle Orientierung sowie politische oder religiöse Ansichten. Eine

Auflistung dieser besondere Kategorien personenbezogener Daten findet sich in Art. 9 DSGVO.

Diese Daten unterliegen einem besonderen Schutz und besonderen Sorgfaltspflichten bei der Verarbeitung. Dies bedeutet bspw., dass Teilnehmer*innen wissenschaftlicher Studien der Verarbeitung dieser besonderen Kategorien personenbezogener Daten vor der

Datenerhebung ausdrücklich zustimmen müssen. Weitere Aspekte werden im folgenden Video erläutert:

Quelle: "Datenschutz

in der Forschung", Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, MLS Legal

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind die sog. allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätze (Art. 5 DSGVO) zu beachten:

- Personenbezogene Forschungsdaten dürfen nur erhoben werden, wenn sie zum Erreichen des Forschungszweckes erforderlich sind.

- Die Erhebung und Verarbeitung muss gegenüber den betroffenen Personen transparent und mit der gebotenen Redlichkeit geschehen.

- Die Betroffenen müssen jederzeit die Möglichkeit haben, die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten nachvollziehen zu können, und dürfen nicht durch falsche und unterbliebene Informationen in die Irre geführt werden.

- Der Schutz der Privatsphäre durch Schutz der personenbezogenen Daten sollte bei allen Überlegungen zur Erhebung und Verarbeitung im Mittelpunkt stehen.

- Die Daten müssen zudem die Lebensumstände der betreffenden Person korrekt wiedergeben, dürfen sie also nicht verfälschen.

- Sie sind im Rahmen des Zumutbaren vor Missbrauch (z. B. Entnahme, Veränderung, Beschädigung) technisch und organisatorisch zu schützen.

9.3.2 Informierte Einwilligung und gesetzliche Erlaubnisnormen

Grundsätzlich dürfen personenbezogene Forschungsdaten nur mit einer informierten Einwilligung der Betroffenen

oder einer gesetzlichen Erlaubnisnorm erhoben und verarbeitet werden (sog. Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt).

Für die informierte Einwilligung lassen sich gemäß Erwägungsgrund 32 S.2 DSGVO folgende Vorgaben festhalten:

- Die Einwilligung muss aus freien Stücken (d. h. ohne physische oder psychische Beeinflussung) erfolgen

- Insbesondere bei der Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten (gemäß Art. 9 oder 10 DSGVO) empfiehlt sich eine schriftliche Fixierung der Einwilligung

- Die Einwilligenden müssen durch entsprechende Vorabinformationen genau nachvollziehen können, welche ihrer persönlichen Daten wie, für was, von wem und wie lange verwendet werden sollen. D. h. die Personen sollen in die Lage versetzt

werden, die Konsequenzen der eigenen Einwilligung genau einschätzen zu können.

Demgegenüber greifen gesetzliche Erlaubnistatbestände ohne Zutun des Betroffenen. Besondere Bedeutung kommt den in § 27 BDSG, aber auch in vielen Landesdatenschutzgesetzen (z. B.

§ 13 LDSG-BW, § 17 DSG-NRW,

§ 13 NDSG) enthaltenen Ausnahmen für wissenschaftliche Forschungszwecke zu.

Danach ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erlaubt, wenn die mit dem Forschungsvorhaben verfolgten Interessen diejenigen der betroffenen Personen überwiegen (vgl. forschungsdaten.info).

Da dies jedoch nur selten zutrifft, sollten Sie im Zweifelsfall immer eine Einwilligung einzuholen.

Die Einwilligung bedarf keiner besonderen Form. Jedoch muss sie – z. B. bei einer Überprüfung durch die Datenschutzaufsichtsbehörde – nachweisbar sein, so dass eine schriftliche oder elektronische Dokumentation dringend zu empfehlen ist. Die Einwilligungserklärung

sollte mindestens folgende Informationen enthalten:

- Verantwortliche*r für die Datenerhebung (Rechtspersönlichkeit), der*die gleichzeitig Adressat*in der Einwilligungserklärung ist;

- Projekttitel;

- Konkrete Informationen über die Art der erhobenen Daten;

- Datenverarbeitungsprozesse, Verantwortliche*r im Sinne des Datenschutzes;

- Hinweis auf Freiwilligkeit, auf Widerrufsrecht, Hinweis auf die Folgen oder die Folgenlosigkeit bei Verweigerung oder Widerruf;

- besonders wichtig: Verwendungszweck(e).

Insbesondere muss der Betroffene muss darauf hingewiesen werden, dass seine Einwilligung völlig freiwillig ist, er sie deshalb auch verweigern und – wenn er sie erteilt – die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen kann, bisherige

Nutzungen aber nicht rückgängig gemacht werden können (Vgl. https://www.forschungsdaten-bildung.de/einwilligung).

Ergänzt werden muss die Einwilligungserklärung um Informationen über die Verarbeitung der Daten. Darunter fallen die Rechtsgrundlagen und Zwecke der Verarbeitung (soweit diese über die Verarbeitung hinausgehen), eine eventuelle Datenübermittlung in

Länder außerhalb der EU, die Speicher- bzw. Löschfristen der personenbezogenen Daten und das Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (vgl. Watteler/Ebel 2019: 60).

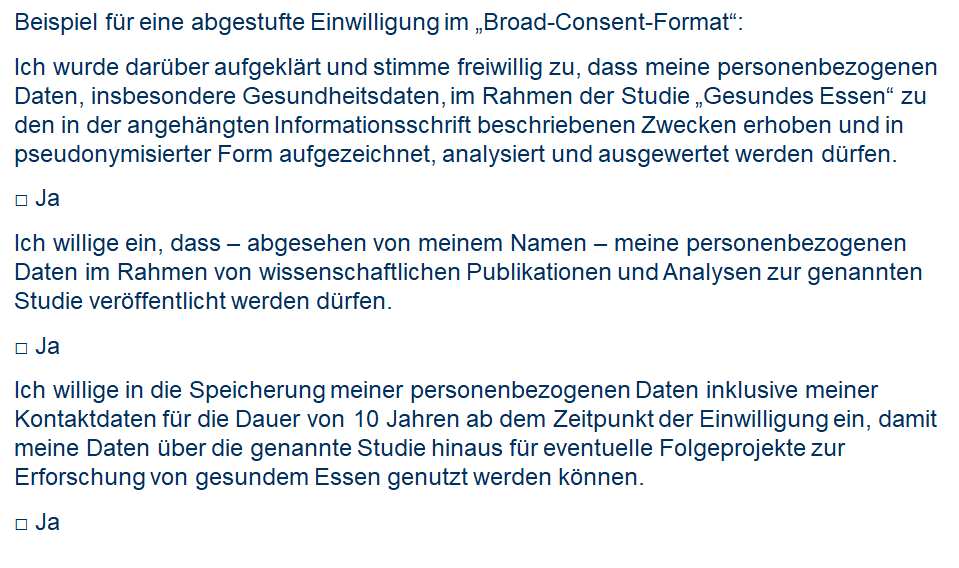

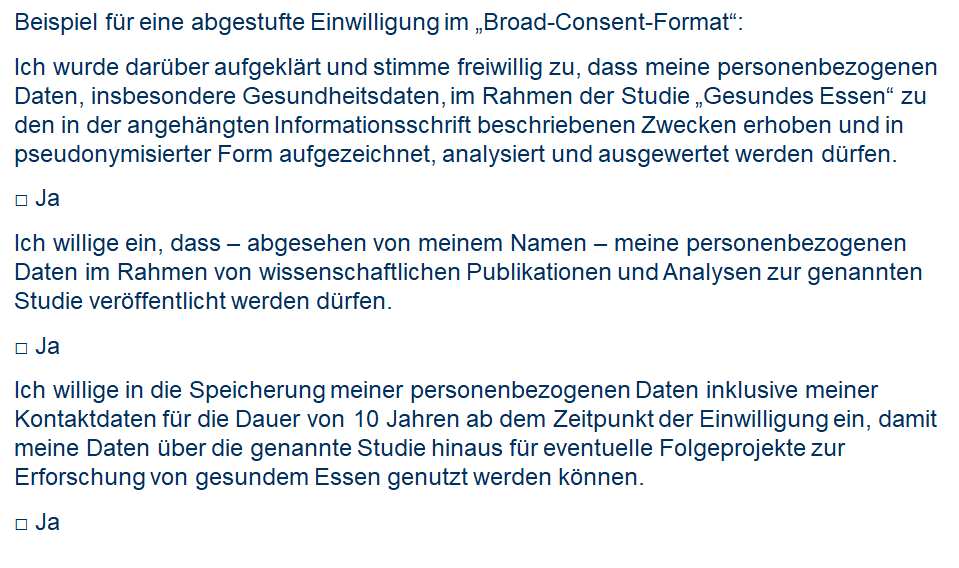

Die Einwilligung kann für den Wissenschaftsbereich auch abstrakt für wissenschaftliche Zwecke gegeben werden, die zum Zeitpunkt der Erhebung nicht bekannt sind (sog. broad consent). Je konkreter die Beschreibung jedoch

erfolgt, desto eher wird sich die Reichweite der betreffenden Einwilligung auf Nutzungen erstrecken können, die über die Verwendung des Primärzwecks hinausgehen. Wenn die Veröffentlichung der Daten im Rahmen des FDM beabsichtigt ist, sollte die Einwilligung

explizit auch die Speicherung und Veröffentlichung der Daten umfassen. Ein praktikabler Kompromiss zwischen abstraktem und konkretem Broad Consent kann bspw. in einer abgestuften Einwilligung bestehen.

Abb. 9.2: Beispiel einer informierten Einwilligung im “Broad-Consent-Format”, Quelle: Baumann/Krahn 2020

Das folgende Video fasst alle Aspekte zur informierten Einwilligung und zu den gesetzlichen Erlaubnistatbeständen noch einmal zusammen:

Quelle:

"Datenschutz in der Forschung", Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, MLS Legal

|

Weiterführende Informationen

Einige Fachdisziplinen bieten Hilfestellungen und Formulierungsbeispiele für schriftlich verfasste informierte Einwilligungen (vgl. z. B. VerbundFDB, RatSWD).

|

9.3.3 Mittel zur Entfernung identifizierender Merkmale

Allgemein gilt, dass personenbezogene Forschungsdaten nach der Erhebung, sobald es der Forschungszweck zulässt (spätestens mit Abschluss des Forschungsvorhabens), anonymisiert werden müssen.

|

Anonymisierung

|

|

Eine derartige Veränderung der Daten, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr (sog. absolute Anonymisierung) oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft (sog. faktische Anonymisierung) einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.

|

Der erste Schritt ist dabei die Entfernung direkter Identifikationsmerkmale (Name, Adresse, Telefonnummer usw.). Oftmals reicht dies jedoch nicht aus um einen Personenbezug

auszuschließen. In diesem Fall kann die Reduzierung der Informationsgenauigkeit (Aggregierung) ein wirksames Mittel sein, das zudem erlaubt gewisse Informationsteile trotzdem zu behalten.

|

Aggregierung

|

|

Zusammenfassung mehrerer gleichartiger Einzelwerte zur Verringerung der Granularität von Informationen. Aus der zusammengefassten Information ist ein Rückschluss auf die Einzelinformationen nicht mehr möglich.

|

Hierbei werden also detaillierte Einzelinformationen (z. B. Gehalt im letzten Monat) in Klassen gruppiert (z. B. Unter-, Mittel-, Oberschicht). Der Grad der Aggregierung, der nötig ist um einen Personenbezug auszuschließen kann dabei variieren. Er

hängt im Wesentlichen davon ab, welche weiteren potenziellen Identifikationsmerkmale in den Daten vorhanden sind oder aus externen Quellen zugespielt werden können.

|

Beispiel für eine graduelle Aggregierung:

Adresse → Ort → Bundesland → Ost/West → Land → Kontinent

|

Es ist in jedem Fall sorgfältig zu prüfen, welche der zur Verfügung stehenden Mittel am geeignetsten und verhältnismäßigsten erscheinen, die identifizierenden Merkmale so zu entfernen, dass auch mit etwaigem Zusatzwissen sowie umfangreichen Kapazitäten

zur Datenrecherche und ‐aggregation keine oder nur eine sehr eingeschränkte De‐Anonymisierung möglich ist.

Ein Aufschub der Anonymisierung ist nur dann möglich, wenn jene Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug hergestellt werden kann, zum Erreichen des Forschungszweckes oder einzelner Forschungsschritte benötigt werden.

Dies ist beispielsweise während eines noch laufenden Forschungsprojektes, welches auf biometrische Daten zurückgreift, der Fall.

In diesem Fall müssen die personenbezogenen Merkmale jedoch unmittelbar nach der Erhebung getrennt und sicher gespeichert werden. Dies kann bspw. durch eine Pseudonymisierung der personenbezogenen Forschungsdaten erfolgen.

|

Pseudonymisierung

|

|

Die Trennung der personenbezogenen Merkmale unmittelbar nach der Erhebung von den restlichen Daten, so dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen Person zugeordnet

werden können.

|

Ein Beispiel ist die Verwendung einer Schlüsseltabelle, die den Klarnamen von Personen entsprechende ID-Codes zuweist. So kann der Personenbezug nur hergestellt werden, wenn man im Besitz der Schlüsseltabelle ist.

Diese kann ggf. auch von einem unabhängigen Treuhänder verwahrt werden.

Die auf diese Weise verarbeiteten Daten weisen aber bis zur Löschung der separat zu speichernden personenbezogenen Merkmale weiterhin einen Personenbezug auf und unterliegen

damit den datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Quelle:

"Datenschutz in der Forschung", Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, MLS Legal